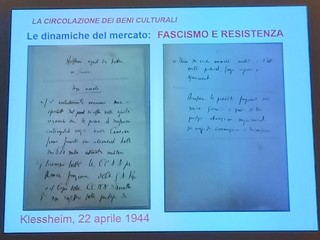

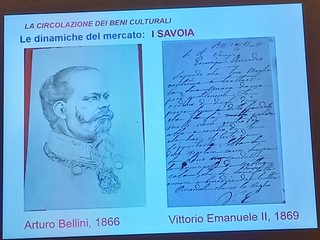

Lunedì 20 ottobre, a Vercelli, al Museo Leone, dopo il saluto della Presidente della Società Storica Vercellese, Silvia Faccin e del Presidente del Museo Leone Gianni Mentigazzi, Giorgio Tibaldeschi, Direttore del Bollettino Storico Vercellese, prestigiosa rivista iscritta tra le “Riviste scientifiche” dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), ha presentato in leggero anticipo sulla conclusione dell’anno 2025 il n. 105: “Grazie all’impegno corale dei membri della Redazione, soprattutto nel faticoso (e poco appariscente) lavoro redazionale, che garantisce il buon livello scientifico e la puntualità del nostro biglietto da visita”. Il primo saggio è di Carlo Giraudi, che mette in evidenza Le tracce di antichi canali di bonifica nel Piemonte orientale, servendosi dei dati recentemente forniti dai rilevamenti LIDAR (Light Detection and Ranging). Questi rilevamenti, attraverso impulsi laser emessi da piattaforme aeree permettono di ottenere modelli digitali ad alta risoluzione della superficie terrestre. Mettendo insieme gli elementi geologici e archeologici, emersi nella città e nel suo territorio, Giraudi fa risalire all’epoca romana le opere di bonifica e di irrigazione di cui, diversamente, si sarebbe persa ogni memoria. Alessandra Cesare e Antonio Olivieri, riferiscono in dettaglio sulle otto pergamene provenienti dalla canonica di S. Andrea e andate disperse (insieme con la ricca biblioteca e l’archivio) dopo la soppressione avvenuta la sera dell’8 marzo 1798. Finite in mani di privati e dopo diversi passaggi, nel 1934 le pergamene sono donate all’Archivio storico del Comune di Vercelli. Qui, per così dire, sono ritrovate nel novembre del 2021, nel corso di una revisione inventariale, poi sottoposte a restauro, riprodotte digitalmente e rimesse a disposizione degli studiosi. Riccardo Rossi mette a frutto la sua conoscenza dei fondi manoscritti medievali e cinquecenteschi del Museo Leone di Vercelli, chiamandola modestamente “appunti sulla storia e la formazione di un fondo”. Basti dire che la collezione conta oltre 400 manoscritti, di cui una sessantina databile tra il XII e il XVI secolo. Il prof. Demetrio Xoccato tocca un argomento poco frequentato dagli storici: la loggia massonica Les Cœurs Unis di Vercelli agli inizi dell’800. Poco frequentato data la scarsità della documentazione, che ha creato un alone di mistero intorno a questa Société trés-répandue sur la surface de l’Empire, mais nouvelle pour cette ville. Da ricordare che a Vercelli correva voce che gli appartenenti alla Massoneria fossero capaci di trasformarsi in lupi bagnandosi nelle acque della Sesia e infestando la Baraggia. L’anno 2025 coincide con il 150° anno di fondazione della Biblioteca Civica di Vercelli e l’anniversario cade a poche settimane da quel 15 novembre 1875, giorno dell’apertura, come ci ricorda Maurizio Massa. Il suo corposo e documentato studio, ricostruisce le lunghe e tormentate vicende che portarono a quel giorno, dal progetto di biblioteca pubblica in età napoleonica fino alla fondazione nel 1857, per giungere all’inaugurazione (alla chetichella, come per il monumento a Cavour) solo 18 anni dopo, nel 1875. Giorgio Tibaldeschi molto opportunamente ha ricordato i protagonisti della vita culturale e sociale della Vercelli di metà Ottocento, che hanno dato vita all’istituzione: Demetrio Ara, Luigi Bruzza, Sereno Caccianotti, Luigi Verga, Luigi Guala, Alberto Tea, Aronne Bedarida e: “Accanto a loro, i numerosi e perlopiù sconosciuti cittadini che, con donazioni più o meno ampie, hanno contribuito ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca”, segnalando che Francesco Marocchino, una figura che aveva lasciato una traccia nella cultura del suo tempo, oggi giace decapitato in un angolo del cimitero di Biliemme: “Così la Biblioteca Civica meriterebbe spazi, personale, tempi e risorse adeguati alla nostra epoca”. Giovanni Ferraris dice la sua, con scientifico rigore, sul toponimo Furia, dandone una convincente interpretazione. Flavio Quaranta ricorda che 150 anni fa nasceva a Vercelli il giornale cattolico “La Metropoli Eusebiana”. Con la solita verve, Fulvio Conti tratteggia, sfiorandoli, argomenti scabrosi, ma non troppo. Molto ricche sono anche le rubriche delle “Recensioni e segnalazioni”, grazie al prezioso lavoro della redazione, cui hanno contribuito anche elementi che non ne fanno parte. La bella stagione ha favorito altre “briciole di storia”, questa volta sulla strada e non sulle pagine del Bollettino, l’assemblea annuale a Robbio, conferenze e incontri che danno prova della stima di cui gode la nostra Società Storica. Concludendo la presentazione, corredata da immagini proiettate, Tibaldeschi ha ringraziato la tipografia Gallo che stampa il Bollettino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che lo finanzia con un generoso contributo Al termine dell’incontro Giuseppe Banfo, funzionario della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, ha proposto uno sguardo sulla circolazione di beni archivistici e bibliografici sul mercato antiquario: Il passato perduto. “La Soprintendenza è un alleato fondamentale nei processi di riappropriazione del patrimonio trafugato”: questa premessa ha introdotto i temi delicati dell’”incauto acquisto” e della “ricettazione”. Vercelli purtroppo ha una storia lunga di dispersione del proprio patrimonio, sia archivistico che librario: Banfo ha citato il recente recupero di un’importantissima pergamena vercellese, datata 26 giugno 1153, del vescovo Uguccione, che era nell’archivio dei canonici di Casale, fu “donata” nel 1898 al Comune di Cherasco da Giovanni Battista Adriani (archeologo, storico e numismatico italiano, appartenente all'ordine dei Chierici regolari di Somasca, che nel 1851 era diventato socio della Deputazione di storia patria e fu incaricato nel 1852 per una ricerca di documenti sulla storia del Piemonte negli archivi francesi. Questo appassionato collezionista nel 1898 legò le sue collezioni al comune di Cherasco, che con queste creò un museo a lui intitolato) e rubata nel 1973. Nel 2022 la pergamena ricomparve in vendita a Londra: fortunatamente è stata recuperata e restituita al Comune di Cherasco. Proprio al Museo Leone nel 2024 Giovanni Villa, Direttore di Palazzo Madama, rifacendosi alla Convenzione di Faro, ovvero il diritto al patrimonio culturale, aveva ricordato che: “La Convenzione ci incoraggia a riconoscere che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale. Essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano, sottolineando come, tra il 1999 e il 2019, si sia perso più patrimonio storico-artistico di quanto accadde durante due guerre mondiali, a causa di un decremento di conoscenze tecniche, di conservazione, di comunicazione, che ha interrotto il rapporto di identificazione tra i cittadini e il loro patrimonio”. Banfo ha sottolineato che i beni culturali particolarmente importanti sono tutelati dallo Stato: “I beni culturali possono circolare, ma lo Stato deve sempre sapere dove sono”. Esiste un mercato lecito e purtroppo anche uno illecito: “Il mercato internazionale illecito dei beni culturali è il terzo per proventi dopo armi e droga, vale dieci miliardi di dollari l’anno, secondo i dati UNESCO. I Beni culturali recuperati nel 2024 sono stati 80.437, quelli in Italia: 26138. Tra il 2008 e il 2025 sono stati riscontrati 277 casi illeciti su 548 provvedimenti”. Il mercato illecito esiste perché c’è una domanda da parte di collezionisti, appassionati, curiosi, acquirenti occasionali ai quali corrisponde l’offerta da parte di antiquari professionisti, mercanti di case d’asta, venditori saltuari. Lo Stato si difende da questi illeciti attraverso AB, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta, un organo periferico del Ministero della Cultura (MIC), le cui competenze sono definite, sulla base del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (decreto Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e successivi aggiornamenti), dal Regolamento di organizzazione (DPCM 2 dicembre 2019, n. 169) e ABAP, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che svolgono l’attività tecnico-scientifica e lavorano in stretta collaborazione con il Comando Carabinieri: TPC, Tutela Patrimonio Culturale, responsabili dell’attività giudiziaria. Banfo ha citato alcuni esempi eclatanti di recupero di beni culturali: ottomila pezzi rubati in un archivio statale con connivenze dall’interno; la Biblioteca dei Girolamini di Napoli, saccheggiata dal Direttore, Dottor De Caro, ricordando che i pezzi più ricercati dai “collezionisti” sono: gli autografi, i documenti che riguardano i Savoia, fascismo e Resistenza, esoterismo e satanismo, arte e grafica. Particolarmente curioso è stato il ritrovamento di un Ordinato della Confraternita di San Rocco di Torino nella Locride, in un casolare di un capo della ‘ndrangheta: “Sul volume seicentesco erano appoggiati due kalashnikov” ha ricordato Banfo, che ipotizzava già un traffico internazionale, smentito dal Comandante della Stazione dei Carabinieri: “Dottore su quello gli affiliati giuravano”.